中医历史小课堂 | 从《清明上河图》读宋代中医

《清明上河图》是中国十大传世名画之一,也是典型的北宋风俗画作品,生动再现了宋都汴京(今河南开封)清明节繁荣景象。在这幅出神入化的巨幅画卷中,我们不仅领略到作者高超的画技和北宋年间熙熙攘攘的都市风光,还可以欣赏到反映宋代中医药事业的珍贵画面。

宋代中医诊所画像

《清明上河图》中在街市的最西面,有一处坐北朝南、面积较大的门面,大门上方悬挂一匾额,上书“赵太丞家”四个大字。太丞即太医丞,宋朝为太医局所属主管医药的官员。可见这家药铺为赵姓医官所办,所处位置非常优越。大门左右两侧立有高大招牌,西面上写“治酒所伤真方集香丸”,东面上写“大理中丸医肠胃”,表明这是一家主治饮酒过量造成的肠胃损伤的医铺。旁边招牌还有“五劳七伤”“理小儿贫不计利”等字样。从这些广告语可以看出赵太丞擅长内科、儿科,而且杏林春暖,医德高尚。室内里面摆有柜台和药柜,前面设有座椅,上坐一位中年妇女,怀抱小儿,旁有一人站立。妇女前面站立着一位长者,正俯身看视,在为小儿诊治,看来此人便是主治大夫赵太丞。此处可以生动反映出当时的中医诊所布局情况。

宋代中医正骨科繁荣发展

中医是我们引以为傲的国粹,而中医正骨手法更是博大精深、历史悠久,发展到宋朝时,外科、伤科已经分开,有了专门的接骨医生。在《清明上河图》画中有一处显眼的临街诊所,挂着“专门接骨”的招牌,门前左边有位头顶斗笠者在徘徊打算进入,街道上有人背着一个大汉,正在向行人询问,行人显然是在给求医者指点就医处所。由此可见,我国宋代中医正骨疗法已经普遍应用于民间。同时在宋代,由政府组织编纂的大型医学著作《圣济总录》进一步总结了正骨推拿和用药封裹、膏摩等骨伤的综合治疗方法,在中医正骨发展史上具有重要意义。

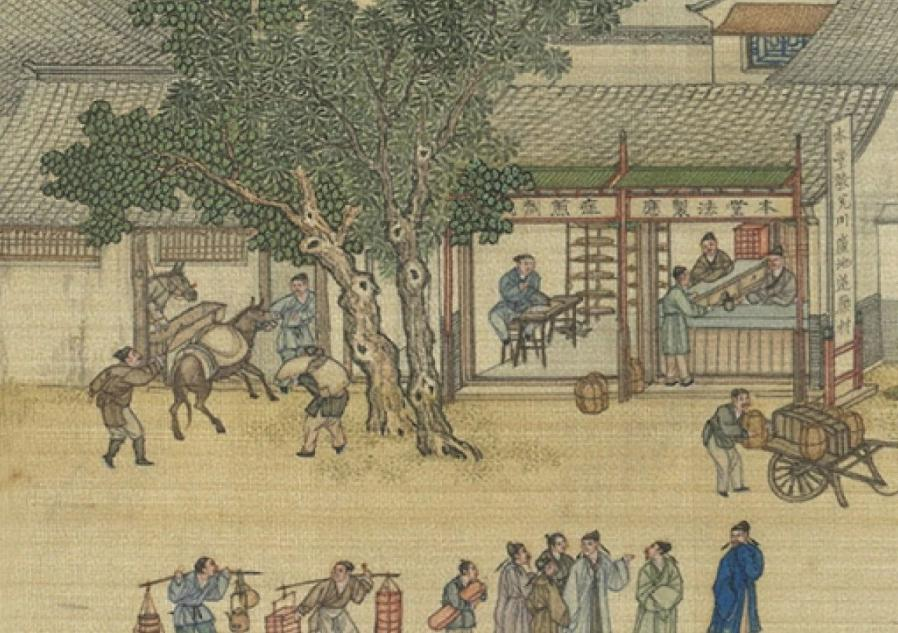

宋代中药经营

《清明上河图》中还有很多涉及中药经营的画面,图中接骨医家屋旁有家药铺,有“家大口堂”药店,招牌上“本堂法制应症药剂”八字依稀可辨,店内两人站柜台外,院内买药人牵着驮药的驴子正要离去,门前一人正从车上搬着刚进的药材。由清代画院藏本上还可见到“人参,本堂葵兑川广地道药材”等,可以看出宋代医疗和药材经营是在同一机构中,医生多为坐堂应诊,药店除卖药外,还兼营药物中转、兑药材,促进南北方药材交换和流通。此外,在北宋时期,国家对中医的发展十分重视,专门成立负责药品制造和经营的官方机构,即熟药所,又称“卖药所”,从药材收购、检验、管理到监督中成药的制作,都有专人负责。政和四年(1114年),根据尚书省的建议,熟药所改名为医药惠民局,主要制造出售丸、散、膏、丹等中成药和药酒,这些药物服用简便、携带方便、易于保存,很受医生和病人欢迎。

《清明上河图》作为千古名画,不仅描绘了北宋都城的风土人情,其中也有很多关于中医和药材情况的描绘,画面生动有趣,形象逼真,为后人提供了生动的、难得的宋代中医药形象资料,也从侧面反映了我国北宋时期的中医药学的发展盛况。